― 序章 ―

梅雨寒(つゆざむ)の時期。

宵に響く、悲鳴。

鋭くなびく刃の音。

悔しくもそれらは雷鳴と雨音でかき消される。

後に残るは、幾人かの亡骸とその周囲に立っている男一人。

彼は無言で刀を鞘に納める。

自分は一体何がしたいのかと、雨の向こうの暗い空に問いかけるが返ってくるのは、虚空の雷鳴。

自分の心を映し出した空を仰ぎ、ずっと降り続けてくれ、そう暗雲に告げ、夜の闇へと溶けていった。

― 1 ―

雨月の季節。大概、この時期、城下町は雨に見舞われる。それ故、たまの晴れた空の下ではここぞとばかり商人達は市を開く。

城から南東にある東市(ひがしいち)では、人々のにぎわいで栄えていた。

市で並べられているのは、鮮やかな織物や染め物、色とりどりの装飾品だけでなく、野菜や新鮮な魚など、売られている。

そして、瓦版も。

昼近くもあり、どの店も賑わいは高潮していた。

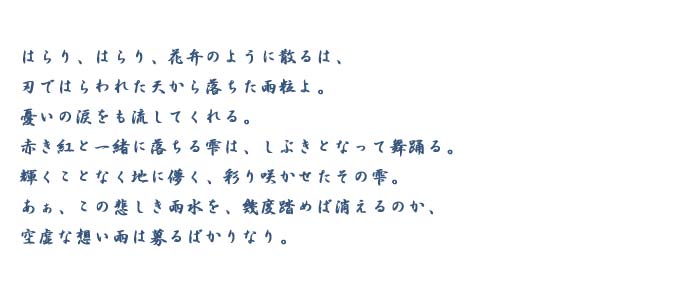

ただ、ぽつんと一つ喧噪のはずれにある店だけは人が集まる気配はない。大きな原因の一つは売っている男性が薄気味悪いからだ。

一目で分かる程男性は、あちこち剥げた着物をきており、ましてやただ座っているだけで呼びかけなどもしないで長い前髪で顔を隠して俯いているだけだ。

これで商売しているとは言いがたい雰囲気に皆一様にそこに視線を合わせずに素通りしていくのだった。

重い空間だけが漂うその店に一人足を踏み入れるものがいた。

「いつみても、寂れているな」

「……何の御用ですか?」

店主は顔を上げない。

そんな彼の様子に、笠を目深にしてかぶっている訪問者は嘆息し、遠慮なく隣に座る。

「仕事だ」

一言告げ、片手に収まるほどの袋を自分と男の間に置く。

「前回の報酬と次の仕事のことが書かれている。頼ん

だぞ、人斬りの白雨(はくう)」

「……わかりました」

淡々と返事をする男――白雨。その間、眉一つ動かさない。仕事の説明も追求しない。

「ふん。変わり者と聞くが、噂通りだな。そんな売れないものより、こっちを本職とした方がいいんじゃないか?」

淡々としているのが鼻につくのか、誰かの使いの男は皮肉を述べる。こんな所でただ座っているよりも、人を斬ることに専念したらどうか、そう、暗に示していた。白雨はそのとき初めてわずかに顔を上げ、小さく笑う。

「ここは静かだから、気に入っているんです」

静か?

市の外れであっても、人々の賑わいはここまで響いてくるこの場所を静かと答える彼にますます首を傾げるしかない。

「えぇ、静かです」

白雨はまた告げる。男の顔を真っすぐ見て微笑みながら。

男は、それ以上言及せずに理解できないとぶつぶつ、いいながら去っていった。

「本当のことなんだけどな……」

一人になった白雨は独りごつ。

彼は今までに何回か、違う使いの人とこういうやりとりをしたが、皆首をひねり帰っていった。

実際、白雨の耳にも騒がしい音は届くが、静観してみると心地よい小さな音楽に聞こえ、ひどく心が穏やかになるのだ。

生あるものの賑わい。

甲高い声は悲鳴とは似て非になるもので、これほど心地よい旋律を与えてくれる。いつまでも聴いていたい、そう彼は思うのだった。

昼間白雨は市で働き、夜は人を斬る仕事をする。

人斬りは罪だ。しかし、依頼をしてくるのがほとんど高官の身分の方からだ。

幾ばくかの矛盾を感じる所だ。

白雨は政(まつりごと)の暗躍に一つ噛んでいることになるが、それがどれほどのリスクを及ぼすものかも理解していた。いつか、自分も口封じなどで殺されるだろう。

すでに白雨は悟っていた。

別に気にはしない。足を洗おうともしない。

いつかは因果応報、自分の罪が返ってくるのだから。

それが理だと。

守るべきものがない白雨にとって、自分自身がどうなっても、何も思わなかった。だから反面怖がっている。

いつか自分は大切なものを持ってしまうのではないか、ということを。そのとき自分はどうすればよいのか全くわからない、いくら考えても答えが出てこなかった。

自分がなぜこの世に生まれたのか、わからないのと一緒だった。

空を見上げると、梅雨時期には珍しい晴天。

白雨は早く、雨が降らないかとまたぼそりと口に出す。晴れが苦手だからだ。ただ照らすだけで何もしない太陽より、部屋の中に響く雨音の方がよほど彼にとっては、落ち着くのだった。

えーん。

ふと、感慨ふけっていたら、すぐ近くで誰かが泣いている。彼が視線を青空から地に戻すと一人の少女が泣いていた。まだ五つか六つそこらの身なりがよい少女はこけたのだろう、倒れたまま泣いていた。

「……」

白雨は周囲を見渡すが、この子の保護者らしき者は見当たらない。

「あの、大丈夫かい?」

このまま見過ごすわけもなく、白雨は泣いている少女の側へと駆け寄る。

少女は泣き止まない。彼女の膝から血が出ていた。どうやら擦りむいたようだ。とりあえず泣いている少女を自分の屋台の下へ運ぶ。

「少し待っていてくれるか」

白雨はすぐさま先ほど置いていった袋をもち、市へと向かい、一分もたたずに戻ってきた。

まだすすり泣く彼女の前へしゃがみこみ買ってきた傷薬と包帯で手当てし始めた。

「はい。これでもう大丈夫。まだ、痛いかい?」

少女は丁寧に巻かれた包帯を、まんまるとした目で見つめて、首を振る。

「そう。それはよかった」

「兄ちゃん、ありがとう」

頭のてっぺんで一つ結びされた栗毛の髪を揺らしながら、少女は言う。久しぶりの感謝の感覚に慣れず白雨は頬が赤くなるのを隠すように彼女の頭を優しく撫でた。

「それで、君は誰と一緒にここに来たんだい?」

「姉ちゃんと来たよ」

「どこにいるかわかるかい?」

「しらない」

重大なことがわかっていないつぶらな瞳は、白雨と彼の店のものをまじまじと見つめながら逆に質問してきた。

「兄ちゃんはどうして、前髪切らないの?」

「え……?」

「顔が全く見えないよ」

純粋な質問に、白雨はどう答えたらいいかわからず戸惑う。明確な理由などないからだ。あえて答えるのならば元々左目の視力が悪いので、伸ばしていたような気がするがいつの間にか、両目とも髪で隠されてしまっていた。

しかしこれで日常に支障が出るかといったら、でなかったので今までそうは気にしていなかった。

「…………」

「ねぇ、どうして?」

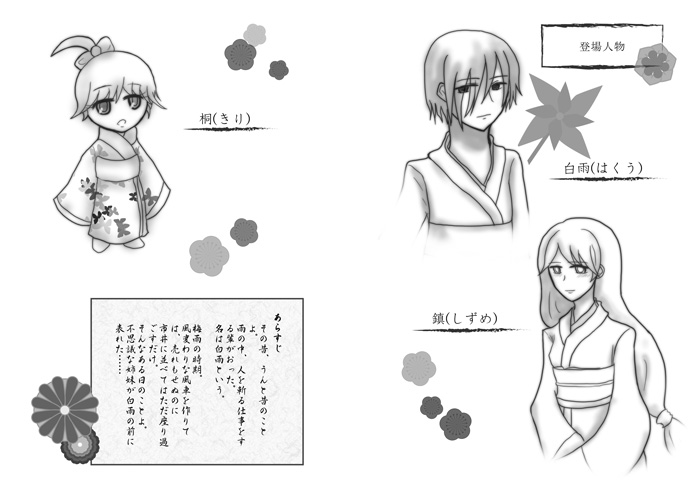

「桐(きり)!」

返答に悩んでいると、背後からよくのびたどこか必死な色が混ざった声が聞こえた。

振り返ると、市女笠(いちめがさ)をつけた撫子色の衣を纏った女性がこちらに駆け寄ってきた。

「あ、姉ちゃん!」

嬉しそうに桐と呼ばれた少女は、彼女に飛びつく。

「どこ行っていたの、心配したじゃない」

「ねぇ、ねぇ、あれなあに?」

いまいち桐という少女は、普段から人の話しを聞かないのか、他者の感覚に疎いのか怒られているのをよそに、白雨の唯一売っている商品を訊く。

「もう、桐、話しをちゃんと聞きなさいっていっているでしょう。……あれは、風車というものよ」

ため息をつきながらも、ちゃんと桐の質問に答える女性は、回らない風車の横にいる白雨にようやく気がついた。

「あ……、ごめんなさい。お邪魔ですよね」

「いえ、気にしなくていいですよ」

白雨の身なりを少々不審に思ったのか、彼女は桐を自分の背後に隠し一歩下がる。白雨はというとなれているので気にしない。小さく笑う。

「姉ちゃん。あの人の髪切ってあげて」

「き、桐っ、何を言い出すの! 失礼でしょう!」

「だって、顔見えないんだもん」

「桐!」

女性は嗜めるが、それでも桐は動じてない。面白い子供だなぁ、白雨は感心する。

反対に彼女の方はどうしたものかと、市女笠をはずして、不快に思っているだろう白雨に頭を下げる。長い髪が流れるように下へ落ちる。

「す、すいません。妹が大変失礼を…………」

「あぁ、いえ、いいですよ。元気な妹さんでいいじゃないですか。よかったらどうぞ。妹さんに、これを」

淡い花柄の風車を一つ抜き取りさしだす。差し出されたそれを彼女は驚き、いえ、結構ですと断ろうと口を開きかけたが、

「ほんと! 兄ちゃん、ありがとう」

嬉しそうに桐はぴょんと、白雨の腕から風車を取っていった。

「桐ったら! 重ね重ね、すみません。えっと、お代は……」

「いいですよ。別に。まだたくさんありますから。それより、妹さん走っていってしまいますよ」

「え、あ、桐。待ちなさいっ」

風車の使い方がわからなかったのか、ブンブン振り回しながら元気な女の子は、姉の静止も聞かずに、走っていく。

なんとまぁ、珍しい子だな、と白雨は素直な感想を頭にこぼした。

自由奔放な妹の後を目で追いながらも白雨に一礼をして、彼女は追いかけていった。その背中を白雨は眩しそうに見守った。

自分とは無縁の世界だと。

結構な身なりだったがお供もつけずに、自由に市を回っているということは、誰か身分の高い人の所で働いている女子(おなご)なのだろう。

そう、白雨は推測したが、もう関係ないことだと、まだ昼時だったが、店じまいを始めたのだった。

本編へ続く…

2014/6/15発行 彩真 創

『雨と風車』のサンプル